購入したさつまいもを切ってみたら、中が黒く変色していて驚いた経験はありませんか。低温障害のさつまいもは食べられるのか、その原因と見分け方について悩む方は少なくありません。

この記事では、まず低温障害が起こる原因とは何かを明らかにし、食べても大丈夫なケースを具体的に解説します。同時に、腐敗など食べない方がいいケースや、ヤラピンによる変色との違いについても詳しくご説明します。万が一、低温障害を起こしてしまったときの対処法も知っておけば安心です。

さらに、低温障害のさつまいもを食べられるようにする保存と活用術として、部分的な黒変はこう切り落とすという実践的な方法から、味が落ちたときの活用レシピまで幅広く紹介します。低温障害を防ぐ正しい保存方法を理解し、冷蔵庫がNGである理由や理想の保存温度と湿度、家庭でできる簡単な保存テクニックを身につけることは非常に重要です。

この記事を読めば、さつまいもの低温障害は食べられるか知るのが大切であると理解でき、食材を無駄なく最後まで美味しく楽しむことができるようになります。

- 低温障害と腐敗の明確な見分け方

- 食べられる場合の適切な対処法と活用レシピ

- さつまいもを長持ちさせる正しい保存方法

- 低温障害を未然に防ぐための具体的なテクニック

低温障害のさつまいもは食べられる?原因と見分け方

- 低温障害が起こる原因とは

- 食べても大丈夫なケースを解説

- 腐敗など食べない方がいいケース

- ヤラピンによる変色との違い

- 低温障害を起こしてしまったときの対処法

低温障害が起こる原因とは

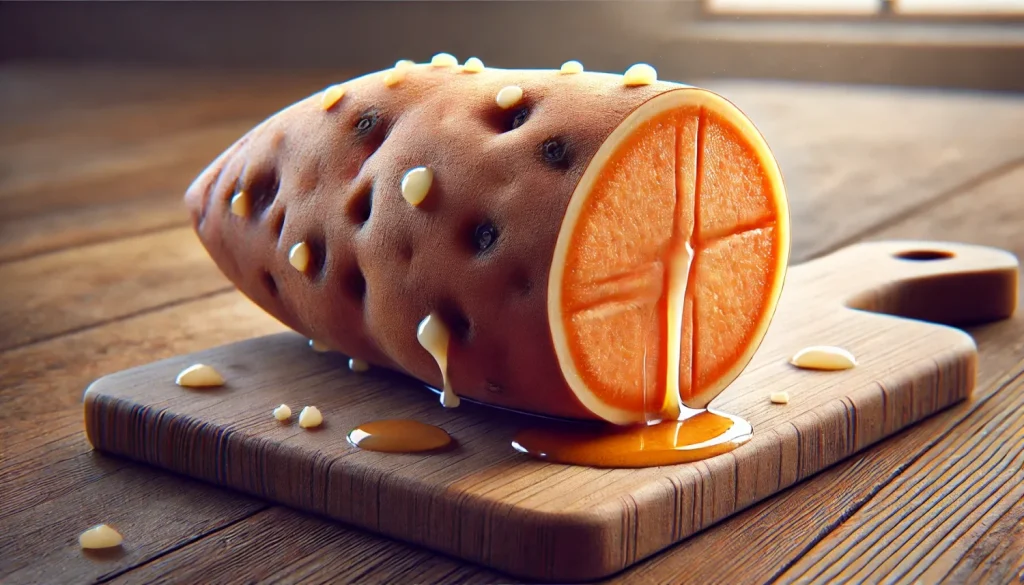

さつまいもに見られる黒い変色の多くは、「低温障害」が原因です。これは、さつまいもが寒すぎる環境に置かれたことで、細胞がダメージを受けてしまう現象を指します。

なぜなら、さつまいもはメキシコなどの中南米が原産の熱帯性の植物であり、本質的に寒さに非常に弱い性質を持っているからです。保存に適した温度は13℃〜15℃とされており、これを下回る環境、特に10℃以下で保存すると低温障害のリスクが著しく高まります。

例えば、良かれと思って冷蔵庫で保存してしまうと、庫内の温度は低温障害を引き起こすのに十分な低さです。低温にさらされたさつまいもは、細胞の構造が壊れてしまい、品質の劣化や変色、さらには腐敗しやすい状態へと変化してしまうのです。(参考:J-Stage:青果物 の低温流通 と低温障害)

低温障害のポイント

さつまいもは10℃以下の環境で細胞がダメージを受け、黒く変色したり食味が落ちたりします。これは腐敗とは異なる、寒さによる生理障害です。

食べても大丈夫なケースを解説

低温障害を起こしたさつまいもは、腐敗していなければ食べることが可能です。見分けるための最も重要なポイントは、「臭い」と「手触り」にあります。

食べても大丈夫な低温障害のさつまいもは、切った断面に黒い斑点や筋が見られるものの、異臭は全くありません。さつまいも本来の土のような香りがするはずです。また、手で触ってみると、実はしっかりとして硬く、ぬめりも感じられないでしょう。

ただし、低温障害を起こした部分は、苦味やえぐみが出やすいというデメリットがあります。そのため、調理する際は変色した箇所を少し厚めに取り除くことをおすすめします。食感や甘みは正規品に比べて若干劣る場合がありますが、一般的に健康への害はないとされています。

低温障害と腐敗の見分け方

| 項目 | 低温障害(食べられる) | 腐敗(食べてはいけない) |

|---|---|---|

| 見た目 | 部分的な黒い斑点・筋。皮に黒いシミ。 | 全体的に黒い、ブヨブヨしている、カビ(白・緑)がある。 |

| 臭い | 無臭、または土の香り。 | 酸っぱい臭い、カビ臭、アルコールのような異臭。 |

| 手触り | 実は硬い。ぬめりはない。 | 柔らかくブヨブヨしている。ぬめりがある。 |

| 判断 | 食べられる(変色部を除く) | 廃棄する |

腐敗など食べない方がいいケース

さつまいもが黒く変色している場合でも、低温障害ではなく腐敗が原因であるケースは絶対に食べてはいけません。食中毒を引き起こす危険性があるため、慎重な判断が求められます(参考:農林水産省:食中毒から身を守るには)。

腐敗しているさつまいもには、明確なサインが現れます。まず、酸っぱい臭いやカビ臭、アルコールが発酵したようなツンとした異臭がします。これは、微生物が繁殖している証拠です。見た目にも、皮がシワシワになったり、部分的に水分が滲み出てブヨブヨと柔らかくなっていたりします。表面に白や緑色のふわふわしたカビが確認できる場合は、言うまでもありません。

手で触った際にヌルっとした感触がある場合も、腐敗が進行しているサインです。これらの特徴が一つでも見られた場合は、もったいないと感じても健康を最優先し、迷わず処分するようにしてください。

注意:腐敗のサインを見逃さないで!

異臭、ぬめり、カビ、異常な柔らかさは腐敗のサインです。低温障害との違いをしっかり確認し、少しでも怪しいと感じたら食べるのはやめましょう。

ヤラピンによる変色との違い

さつまいもを切った後、しばらく置いておくと現れる黒い斑点は、低温障害とは異なる原因である可能性があります。それは、さつまいも特有の成分である「ヤラピン」によるものです。

ヤラピンは、さつまいもの切り口から染み出す白い液体に含まれる成分で、空気に触れると酸化して黒く変色する性質を持っています。これはリンゴを切ると断面が茶色くなるのと同様の化学反応であり、品質には全く問題ありません。

低温障害との見分け方は、変色が起こるタイミングです。低温障害は切った直後からすでに黒いのに対し、ヤラピンによる変色は切ってから時間が経過するにつれて現れます。また、皮の表面に見られる黒い蜜のような付着物も、傷から染み出たヤラピンが固まったものです。これはむしろ甘いさつまいもの証拠とされています(参考:いも類振興会ホームページ:サツマイモの樹脂配糖体「ヤラピン」)。

豆知識:ヤラピンとは?

ヤラピンはさつまいもに含まれる樹脂の一種で、腸のぜん動運動を促進する効果があるとされています。見た目は悪いかもしれませんが、体にとっては有益な成分なのです。

低温障害を起こしてしまったときの対処法

低温障害を起こしてしまったさつまいもでも、腐敗していなければ美味しく食べることが可能です。基本的な対処法は、「変色部分を取り除き、加熱調理する」ことです。

低温障害になった部分は、前述の通り、苦味が出やすい特性があります。そのため、包丁で黒い斑点や変色した箇所を、周囲の部分も含めて少し厚めに切り落とすのが美味しく食べるコツです。皮をむく際も、変色が見られる場合はいつもより厚めにむくと良いでしょう。

また、低温障害のさつまいもは、デンプンを糖に変える酵素の働きが弱まり、甘みが落ちている傾向にあります。このため、焼き芋のように素材の味をそのまま楽しむ調理法よりも、甘みや風味を補う調理法を選ぶのが賢明です。具体的な活用法については、次の章で詳しく解説します。

低温障害のさつまいもを食べられるようにする保存と活用

- 部分的な黒変はこう切り落とす

- 味や食感が落ちたときの活用レシピ

- 低温障害を防ぐ正しい保存方法

- 冷蔵庫NG!理想の保存温度と湿度

- 家庭でできる簡単な保存テクニック

部分的な黒変はこう切り落とす

低温障害による部分的な黒い変色を見つけた場合、その部分を適切に取り除くことが重要です。ポイントは、「もったいないと思わず、少し広めに切り落とす」ことです。

黒く変色した部分は細胞が死んでおり、苦味やえぐみの原因となります。変色している箇所だけをギリギリで取り除いても、その周辺の目に見えない部分まで影響が及んでいる可能性があります。そのため、黒い斑点やシミの周囲5mm〜1cm程度を含めて、厚めに皮をむくように除去すると安心です。

切り落とした後は、断面を改めて確認しましょう。まだ黒い筋や点が残っているようであれば、その部分も追加で取り除きます。この一手間を加えることで、調理後の料理の風味を損なうことなく、美味しくいただくことができます。

味や食感が落ちたときの活用レシピ

低温障害によって甘みや風味が落ちてしまったさつまいもは、調理法を工夫することで美味しく活用できます。甘さや他の風味を加えて、本来の味の劣化をカバーするのがポイントです。

おすすめレシピ①:スイートポテト

さつまいもを潰してペースト状にし、砂糖、バター、牛乳(または生クリーム)を加えて混ぜ合わせるスイートポテトは、最もおすすめの活用法です。

甘さを自由に調整できるため、さつまいも自体の甘みが少なくても全く問題ありません。最後に卵黄を塗って焼き上げれば、見た目も美しい一品が完成します。

おすすめレシピ②:大学いも

油で揚げたさつまいもに甘い蜜をたっぷりと絡める大学いもも、最適なレシピの一つです。外側のカリっとした食感と蜜の濃厚な甘さが、さつまいもの風味の低下を補ってくれます。蜜に醤油を少し加えることで、甘じょっぱい味わいが後を引く美味しさになります。

おすすめレシピ③:味噌汁や豚汁の具

甘い料理だけでなく、おかずへの活用も有効です。特に味噌汁や豚汁の具材にすると、他の野菜や豚肉の旨味、そして味噌の風味が一体となり、さつまいもの味の劣化が気にならなくなります。さつまいもの優しい甘みが、汁物全体のコクを深めてくれるでしょう。

低温障害を防ぐ正しい保存方法

低温障害は、正しい保存方法を実践することで未然に防ぐことが可能です。さつまいもを長持ちさせるための基本は、「常温保存」です。適切な環境を整えることで、1ヶ月以上の長期保存も夢ではありません。

まず、購入してきたさつまいもは、絶対に洗わないでください。表面の土は、さつまいもを乾燥から守る役割を果たしています。水分は腐敗の原因となるため、土がついたままの状態で保存を開始します。もし濡れている場合は、風通しの良い場所で完全に乾かしてから保存しましょう。

次に、さつまいもを1本ずつ新聞紙で優しく包みます。新聞紙が適度な湿度を保ち、乾燥や急激な温度変化から守ってくれます。包んださつまいもは、段ボール箱や紙袋に入れ、直射日光が当たらない風通しの良い冷暗所で保管するのが理想的です。

冷蔵庫NG!理想の保存温度と湿度

前述の通り、さつまいもの保存において冷蔵庫は基本的にNGです。その理由は、低温障害を引き起こす「温度」にあります。

さつまいもにとって快適な温度は13℃~15℃、湿度は80~90%とされています。一方、冷蔵庫の野菜室でも温度は3℃~8℃程度。これでは、寒さに弱いさつまいもにとっては過酷な環境なのです。野菜だからと冷蔵庫に入れるのは、かえって寿命を縮める行為になってしまいます。

ただし、夏場など室温が20℃を常に超えるような季節は例外です。常温では芽が出てきてしまうため、その場合に限り、新聞紙で包んでからポリ袋に入れ、口を軽く縛って「野菜室」で保存しましょう。この場合も、冷気が直接当たらないように注意し、1週間程度で早めに使い切ることを心がけてください。

家庭でできる簡単な保存テクニック

さつまいもの長期保存は難しそうに聞こえますが、家庭にあるものですぐに実践できる簡単なテクニックがあります。以下の手順で、さつまいもにとって最適な環境を作ってあげましょう。

手順1:土はつけたまま

さつまいもは洗わず、土がついた状態で保存を開始します。泥がたくさんついている場合は、手で軽く払う程度に留めてください。

手順2:1本ずつ新聞紙で包む

1本ずつ丁寧に新聞紙で包みます。これにより、湿度を適切に保ち、さつまいも同士がぶつかって傷つくのを防ぎます。

手順3:段ボール箱や紙袋に入れる

新聞紙で包んださつまいもを、通気性の良い段ボール箱や紙袋に入れます。光を遮断し、温度変化を緩やかにする効果があります。

手順4:風通しの良い冷暗所に置く

最後に、直射日光が当たらず、涼しくて風通しの良い場所に保管します。家庭内では、玄関や北側の部屋、床下収納などが適しています。

さつまいもの低温障害は食べられるか知るのが大切

- さつまいもの黒い変色は低温障害の可能性が高い

- 低温障害は寒さによる細胞のダメージが原因

- 腐敗していなければ低温障害のさつまいもは食べられる

- 見分けるポイントは異臭やぬめりの有無

- 酸っぱい臭いやブヨブヨした手触りは腐敗のサイン

- 腐敗したさつまいもは食中毒のリスクがあるため廃棄する

- 切った後の黒い斑点はヤラピンの酸化で無害な場合もある

- 低温障害の部分は苦味があるため厚めに切り落とす

- 甘みが落ちているので調理法を工夫するのがおすすめ

- スイートポテトや大学いもなどが活用しやすい

- 低温障害を防ぐ基本は常温保存

- 最適な保存温度は13℃から15℃

- 冷蔵庫での保存は低温障害の原因となるため避ける

- 保存する際は土をつけたまま新聞紙で包む

- 正しい知識でさつまいもを無駄なく美味しく楽しむことが重要